現役公務員が学習すべきAIとは?|今から始める行政DXとAIリテラシー

ChatGPTや画像生成AIなどの登場により、AI(人工知能)はもはや民間企業だけでなく、行政現場においても無視できない存在となっています。「AIってなんだか難しそう」「自分には関係ない分野だと思っていた」という公務員の方こそ、いま学ぶべきタイミングかもしれません。

本記事では、「そもそもAIとは何か?」から始まり、公務員がAIを学ぶべき理由、実際の自治体での活用事例、学習の第一歩となるツールやサービスまで、現役職員に必要な知識と学習方法をわかりやすく解説します。

そもそもAIとは?

AI(人工知能)の定義

AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、「人間のように知的な振る舞いをする機械(またはソフトウェア)」を実現する技術の総称です。具体的には、言語を理解する・画像を認識する・意思決定を行う・予測を立てるといった、知的活動をコンピュータが行えるようにする取り組みです。

AIの歴史と背景

AIの研究は1956年、アメリカで開催されたダートマス会議から始まったと言われています。当初は「チェスを指すコンピュータ」などのルールベースのAIが主流でしたが、技術的な限界により「AIの冬」と呼ばれる停滞期を何度か迎えました。

転機となったのは2000年代以降、大量のデータと高性能なGPU(画像処理装置)の普及です。これにより、機械学習や深層学習といった高度なAI技術が飛躍的に進化。特に2010年代以降は、画像認識や自動翻訳などで人間に匹敵する精度を実現し、今日では生成AI(Generative AI)という新たな波を迎えています。

生成AI(Generative AI)とは?

生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画などの「コンテンツを自動生成するAI」です。近年話題の ChatGPT や Midjourney、Stable Diffusion などはこのカテゴリーに属します。例えば、以下のような用途があります。

- 住民向けの文書案をChatGPTで作成

- プレゼン資料のドラフトを自動生成

- 市の広報画像をAIでデザイン

この分野は急速に進化しており、2020年代の行政改革や自治体DXにおいて中核を担う存在になると期待されています。

機械学習とは?

機械学習(Machine Learning)とは、コンピュータが大量のデータを解析し、パターンやルールを「学習」することで、未知のデータにも対応できるようにする技術です。

例えば、「過去の納税データを元に将来の収入を予測する」「道路の画像から欠陥の位置を特定する」など、人間が明示的にルールを与えなくても、経験から判断することが可能です。現在、多くのAI技術の基盤となっています。

深層学習(ディープラーニング)とは?

深層学習(Deep Learning)は、機械学習の中でも特に強力な手法で、人間の脳の構造を模した「ニューラルネットワーク」を多層的に用いたアルゴリズムです。

この技術により、AIは音声、画像、自然言語といった複雑なデータを高い精度で処理できるようになりました。自動運転車のカメラ認識、顔認証、音声アシスタント(SiriやAlexa)などにも活用されています。

参考:AI関連でよく使われる用語集

| 用語 | 意味・定義 | 行政での活用例や補足 |

|---|---|---|

| AI(人工知能) | 人間のように学習・判断・推論するコンピュータ技術の総称 | チャットボットや書類自動仕分けに利用。広報文案の自動作成にも。 |

| 機械学習(Machine Learning) | データからパターンを学習して予測や判断を行う技術 | 住民ニーズの傾向分析や、問い合わせ内容の分類などに使われる |

| 深層学習(ディープラーニング) | 脳の神経構造を模した「ニューラルネットワーク」による機械学習の一種 | 画像認識(例:道路のひび割れ検知)や音声認識などに活用 |

| 生成AI(Generative AI) | 文章・画像・音声などのコンテンツを生成するAI。代表例はChatGPT | 議事録作成、政策案の草稿、住民説明文のたたき台作成などに有効 |

| ChatGPT | OpenAI社が提供する生成AIチャットサービス。自然な会話や文書生成が可能 | 職員研修、広報文の下書き、FAQ対応などに導入が進む |

| プロンプト | AIに対して指示や質問を与える入力文のこと | プロンプトの工夫で出力の質が大きく変わる(例:「やさしい日本語で説明して」など) |

| 自然言語処理(NLP) | 人間の言葉をコンピュータが理解・処理・生成する技術 | アンケートの自由記述分析や文章要約、住民対応の自動化に活用 |

| ファインチューニング | 既存のAIモデルに対して、特定用途向けに再学習させること | 行政特化型チャットボット(例:福祉制度専用AI)の構築など |

| LLM(大規模言語モデル) | 膨大なテキストデータで訓練された高性能な言語AIモデル | ChatGPT・Claude・Geminiなどが該当。文章生成・要約に強み |

| AIガバナンス | AIの運用におけるルール・倫理・透明性を確保するための仕組み | 公的機関として「説明責任」「情報管理」が重要視される |

| Zero-shot / Few-shot | 事前の学習なし(または少量)でもAIがタスクをこなす技術 | 即時的な対応(例:一度も学んでいない制度の説明生成)に活用される |

| トークン | AIが文章を処理する際の最小単位(単語や文字のかたまり) | 長文を入力する際の制限に影響。使用量で料金が決まるAIサービスも |

こうした基本用語を押さえることで、AIへの苦手意識がぐっと減り、理解が深まります。

なぜ公務員がAIを学ぶべきなのか?

公務員がAIを学ぶべき理由は、「時代の変化に適応するため」とまとめることができます。社会のデジタル化が加速する中で、行政サービスのあり方や住民ニーズは大きく変わりつつあります。AI技術は、こうした変化に対応しながら、より効率的で質の高い行政を実現するうえで不可欠なツールとなっているのです。

かつての行政業務は、ルーティン化された事務処理や紙ベースでの対応が主流でした。しかし現在は、情報のデジタル化、住民との非対面コミュニケーションの増加、膨大なデータの活用など、新たな課題に対応することが求められています。その中で、AIは単なる業務自動化の手段にとどまらず、政策立案や住民サービスの質を高めるための“思考パートナー”としての役割を担いつつあります。

加えて、今後ますます進む少子高齢化や人材不足の中で、業務の持続可能性を確保するうえでも、AIスキルの習得は避けて通れません。特に中堅・若手職員にとっては、単にAIを“使う”立場から、“活用を設計し提案できる”立場へと進化することが求められています。

もちろん、すべての職員がAIの専門家になる必要はありません。しかし、AIとは何かを理解しどのような業務にどう役立つのかを把握しておくことで、現場の課題解決力は大きく向上します。これはDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえでも極めて重要です。

行政におけるAI活用事例

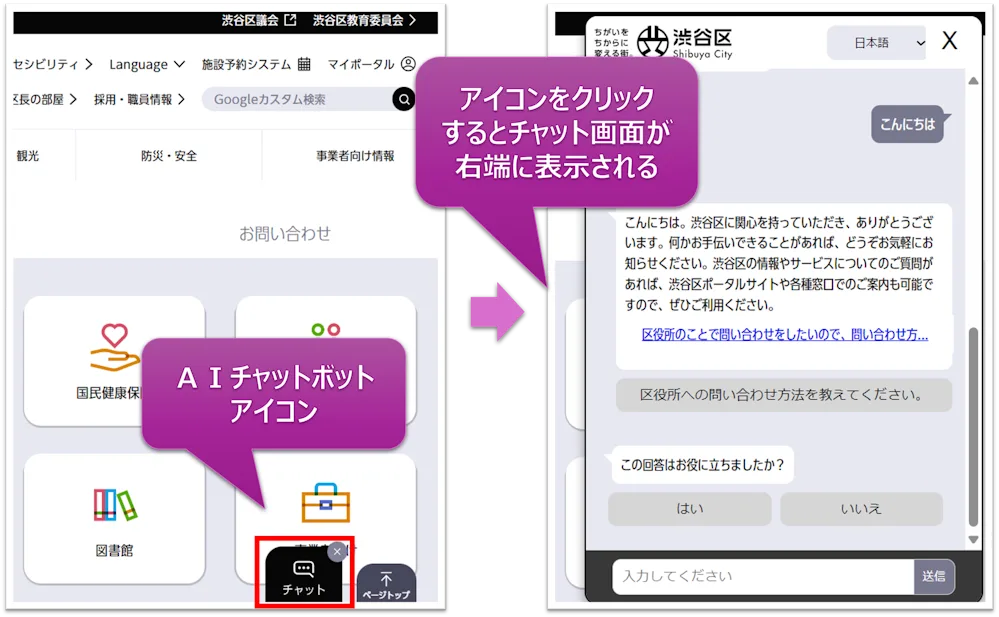

① 東京都渋谷区:生成AIによる窓口対応補助

東京都渋谷区では、2024年から生成AIを活用した住民向けチャットボットの運用を本格化しています。具体的には、税金・福祉・子育て・ごみ出しなど、日常的に住民が抱く疑問に対し、生成AIが24時間自動応答する仕組みを導入。これにより、区民の利便性が向上するだけでなく、電話対応や窓口負担の軽減にもつながっています。

また、回答内容の精度向上のため、事前に渋谷区独自のFAQや広報資料などをAIに学習させる「ファインチューニング」も実施。区民とのコミュニケーションスタイルが大きく変わりつつあります。

参考記事 ▶︎ 渋谷区公式:生成AIチャットボットのご案内

② 愛媛県松山市:AI×画像認識による道路・橋梁点検の高度化

愛媛県松山市では、2024年5月からドローンや車載カメラで撮影した画像をAIが解析し、道路や橋梁の劣化・ひび割れを自動検出する「道路インフラAI点検システム」を導入しています。

このシステムの大きな特徴は、画像認識AIによる異常箇所の検出に留まらず、生成AIを併用して「損傷の深さ・緊急性・推奨対応策」まで詳細に自動レポート化できる点です。例えば「ひび割れは深さ約3 cm、幅約2 cmで、雨水の浸透により舗装下の空洞化リスクあり。3ヶ月以内の補修推奨」といった具体的な診断が可能に。

導入後には以下のような成果が報告されています:

- 従来の目視点検比で作業時間が約70%削減

- 人間の目視では見落としやすい異常の発見率が向上し、点検漏れが大幅に減少

- 早期発見・対応により修繕コストが約25%削減

- 異常の優先順位づけが可能になり、予算の効率的配分を実現

また、AIによる検出結果は最終的に技術職員が確認・判断するハイブリッド体制で運用されており、制度信頼性と実用性を両立しています。現在は道路のみならず、公園・河川・上下水道など他のインフラへの拡張も計画中で、限られた人手と予算でインフラを保全する先進的なモデルケースとされています。

参考記事 ▶︎ 令和7年5月13日「松山市のDX推進」について

③ 神戸市:政策立案への生成AI活用でペルソナ自動生成

神戸市では、2023年度より行政施策の立案過程に生成AIを活用しています。具体的には、住民像(ペルソナ)をAIで自動生成し、政策が「誰のためのものか」を可視化。担当者はAIが出力した仮想市民像を基に、より具体的で納得感のある政策シナリオを構築できるようになりました。

この取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、住民理解を深め、行政と市民との対話を促進する狙いも含まれています。また、AIによるデータ要約・意見集約機能なども併用しており、職員研修や議会説明にも活用されています。

参考記事 ▶︎ 生成AIの利活用|神戸市企画調整局デジタル戦略部

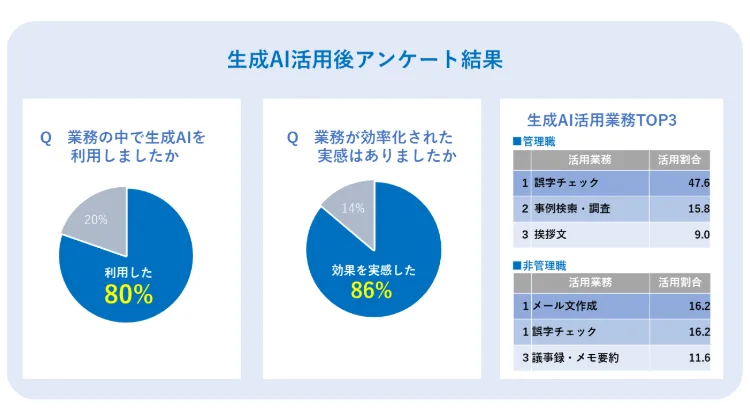

④ 大阪府泉大津市:生成AIの庁内実証実験で大幅効率化

大阪府泉大津市では、行政業務の効率化を目的として、生成AIを用いた庁内実証実験を実施しました。これは、株式会社グラファーと連携し、同社が提供する生成AIプラットフォーム「Graffer AI Studio」を活用した取り組みであり、全国的にも注目を集めています。

具体的には以下のような取り組みが行われました。

- 市民説明文書・広報原稿の下書き作成

- 議事録の要約・文法チェック

- 行政用語の平易な表現への変換

- 公的文書の誤字脱字チェック

- 企画立案におけるアイデア出し支援

主な成果

- 回答者70名の合計使用時間:2,102時間の削減

- 職員全体(350名)換算で年間約18,000時間・約3,800万円相当の工数削減効果

- 職員の98%が「今後も生成AIを使いたい」と回答

参考記事 ▶︎ 【泉大津市公式】生成AI導入による行政業務の効率化について

公務員が学習すべきAIスキル

AI技術が行政の現場に浸透しつつある現在、公務員にも一定のAIリテラシーや実務スキルが求められるようになってきました。とはいえ、必ずしも専門的なAIエンジニアになる必要はありません。むしろ、実務に直結する「活用できるスキル」を身につけることが重要です。

1. AIリテラシー(基礎理解)

まず身につけたいのは、AIに関する基本的な知識です。内容を理解しておくことで、AIを恐れることなく、適切に業務に取り入れることができます。

- AI・機械学習・深層学習の違いと概要

- 生成AI(ChatGPTやGeminiなど)の仕組み

- AI導入における倫理・ガバナンス・情報漏洩リスク

- プロンプト(指示文)の基礎構造と工夫のしかた

2. プロンプトエンジニアリングの基礎

ChatGPTなどの生成AIを活用する際に重要なのが、正確で効果的な「プロンプト(指示文)」を作るスキルです。たとえば以下のような応用が可能です。

- 住民への案内文をやさしい言葉に書き換える

- 議事録や会議要約を自動生成する

- Excel関数の自動生成・マクロの提案

- 法律文書を簡易に要約して説明する

このように、業務改善に直結するアウトプットを引き出すためには、的確なプロンプト設計が鍵を握ります。

3. データの読み解きとAI判断の理解

AIの判断は常に正しいとは限りません。そのため、公務員自身が「AIが出力した内容を評価・判断する」スキルも重要です。具体的には以下が挙げられます。

- AIによるデータ分析結果の正確性や妥当性を評価する

- バイアス(偏り)が含まれていないかを見極める

- 最終的な政策判断においてAIと人間の役割を分ける

4. AIツールの実務活用スキル

生成AIはもちろん、以下のような実務支援ツールも積極的に使いこなせると良いでしょう。

- Notion AI:議事録作成・タスク要約・提案文書の下書きなどに便利

- Excel Copilot:複雑な表計算やVBAの代替

- 生成AI付きチャットシステム:住民からの問い合わせ対応支援

- 音声→テキストAI:会議音声の書き起こしや文字起こし作業を効率化

5. 行政特有のAI活用知識

行政業務には特有の事情があるため、一般企業とは異なる視点でのAI活用が求められます。

- 住民との信頼関係を損なわないAIの使い方

- 政策決定や意思決定の支援としてのAI利用

- オープンデータを活用した地域課題分析

- プライバシー保護やセキュリティ対策の知識

これからの公務員に求められるのは、「AIを理解し、活用し、自らの業務に落とし込む力」です。特に地方自治体では、限られた人員で業務効率化を進める必要があるため、生成AIの活用は大きな武器となります。

難しいプログラミング知識がなくても活用できるツールや学習方法は年々増えており、今こそ学び始める絶好の機会です。

公務員におすすめのAI学習ツール・スキルアップサービス

AIの知識を体系的に学びたいが、「何から始めてよいか分からない」「時間や予算に余裕がない」と感じる公務員の方も多いでしょう。ここでは、実務に役立ちやすく、初学者でも取り組みやすいAI学習ツール・サービスを厳選してご紹介します。なお、一部の内容にプロモーション(PR)を含みます。詳細は遷移先ページにてご確認いただようお願いいたします。

生成AIはじめの一歩(総務省)

総務省が提供する、生成AIをご自身で利活用できるリテラシーを身に付けるための教材が掲載されています。

- 生成AIの基礎知識

- 生成AIの活用場面や入門的な使い方

- 生成AI活用時の注意点

などを学ぶことができます。

詳細はこちら ▶︎ 生成AIはじめの一歩~生成AIの入門的な使い方と注意点~

デジタル庁:AIガイドライン

日本の行政におけるAI利活用の基本的な考え方がまとめられた公式資料です。業務でAIを導入・活用する際に必要な視点(倫理、透明性、説明責任など)を把握できます。全公務員必読の資料といえるでしょう。

- AIの定義や導入プロセスが明確に記載

- 行政現場の具体的なユースケースも掲載

- 職場での研修資料としても活用可能

詳細はこちら ▶︎ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン

テックキャンプ

未経験から最短10週間でITエンジニアとしての基礎スキルを身につけられる実践的なカリキュラムを提供しており、特にキャリアチェンジを目指す社会人から高い支持を得ています。公務員としての「論理的思考力」「粘り強さ」「業務理解力」など、エンジニアに必要な基礎素養を持っている方も多く、プログラミングスキルの習得によって新たなキャリアの可能性が広がります。

- 未経験から学べるエンジニアスクール

- ITリテラシーを持つ公務員のニーズに沿ったカリキュラム

- まずは完全無料でカウンセリングをしてくれる

詳細はこちら ▶︎ テックキャンプ(無料カウンセリング)

DXアップ

AIやデータ活用、Webマーケティングといった最新スキルを、未経験者でも体系的に学べるカリキュラムが特長。政策立案や地域PR、広報業務など、デジタル活用が求められる行政現場で即戦力として活かせる知識が身につきます。オンデマンド形式でスキマ時間に学べるため、忙しい公務員の方でも無理なく継続可能。キャリアの幅を広げたい方に最適です。

- 最大6ヶ月でAI・マーケティングを幅広く学べる

- 未経験者でも経験者に匹敵する即戦力養成

- 卒業後も勉強会や最新情報をキャッチアップできるコミュニティ

詳細はこちら ▶︎ AI x Webマーケティングスクール【DXアップ】なら相談無料

Schoo(スクー)

Schooは、ビジネススキルやデジタルリテラシーを高めるオンライン動画学習サービスで、官民問わず幅広い層に支持されています。特に「AIの基本概念」や「生成AIの実務活用法」など、行政現場にも応用可能な講座が多数あります。

- ライブ配信と録画で柔軟に学習できる

- 専門家による基礎〜応用の解説が豊富

- 組織向けの法人契約で庁内研修にも導入しやすい

詳細はこちら ▶︎ 7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】![]()

GLOBIS 学び放題

AI・データ分析、クラウド、DX推進など行政現場に直結する講座を体系的に学べるオンラインサービスです。動画形式で短時間から学習できるため多忙な公務員でも無理なくスキルアップが可能で、ITリテラシー向上や自治体のデジタル化推進、住民サービス改善に役立ちます。

- 行政に直結する講座内容 ─ AI・データ分析・DX推進など、公務員業務に活かせるテーマを体系的に学習可能。

- 短時間から学べる動画形式 ─ 多忙な業務の合間でも効率的にスキルアップできる仕組み。

- 実務活用に直結 ─ 習得した知識をそのまま自治体のデジタル化や住民サービス改善に応用可能。

詳細はこちら ▶︎ スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題![]()

AI×Webライティング講座【WILL】

WILLは「AIを活用した文章作成」に特化したオンライン講座です。行政文書、政策提案、住民説明資料など、正確性と伝わりやすさが求められる場面でのAI活用に向いています。

- ChatGPTの効果的な使い方を実例と共に学べる

- 非エンジニアでも理解しやすい講義設計

- プロンプトの工夫や文章構成のトレーニングに最適

詳細はこちら ▶︎ AI×webライティング【WILL】![]()

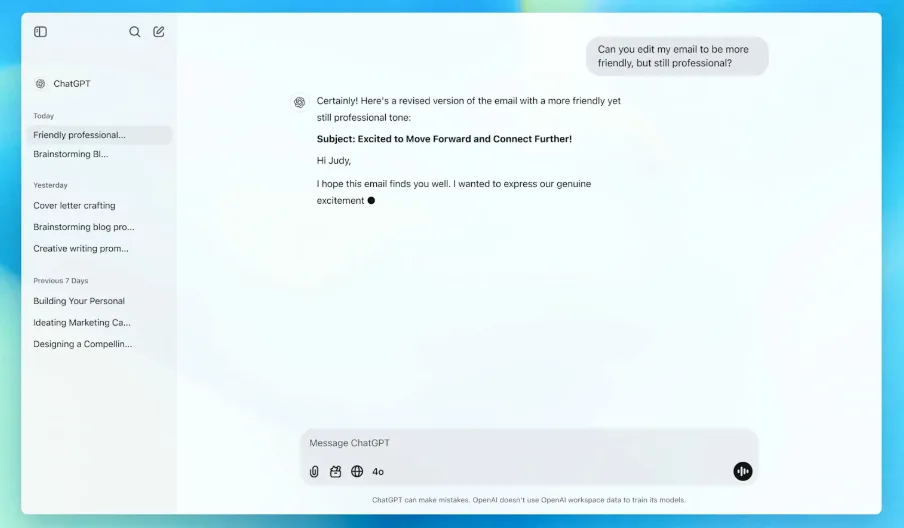

ChatGPT(OpenAI)

もっとも手軽に生成AIを体験できるサービス。日々の業務に取り入れることで、自然とAIスキルが身につきます。

- 無料プランでも一定の機能が利用可能(GPT-3.5)

- 議事録、住民対応文、アンケート分析などに活用

- 「行政向けプロンプト集」と組み合わせると効果的

詳細はこちら ▶︎ ChatGPT|OpenAI

まとめ|AIを“知っているだけ”が武器になる

これからの時代、AIは行政においても職員にとって欠かせないツールとなっていきます。すべてを深く理解する必要はありませんが、「どう使えるのか」「どんな事例があるのか」を知っているだけでも、周囲と大きく差がつきます。

またAIを学ぶ際の注意点として以下を認識しておきましょう。

- AIは「魔法の道具」ではない: 完全自動ではなく、補助的な役割で活用するもの

- 情報の正確性を見極める力: 生成AIは事実でないことも「それっぽく」出力します

- 住民サービスとのバランス: 機械的な対応にならないよう、人の介在も重要です

- セキュリティ・情報保護: 庁内情報や個人情報の扱いには最新の注意が必要

これらを踏まえ、「適切に使いこなす」姿勢が求められます。

まずはChatGPTなどを一度触ってみるところから始めてみてください。あなたの業務にフィットする使い方が、きっと見つかるはずです。