【2025年最新版】地方公務員の兼業許可制度と今後の展望

近年、働き方改革や地域活性化の必要性の高まりを背景に、公務員の兼業・副業に関する制度改革が注目されています。特に地方公務員に関しては、地域課題への関与や多様な人材の活用のために、兼業を許可・促進する動きが全国の自治体で進みつつあります。本記事では、最新の政策動向、事例、今後の社会的展望、兼業のメリット・デメリット、そしてスキルアップの重要性について解説します。

地方公務員の兼業に関する政策動向

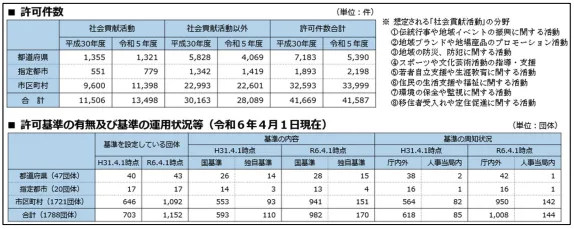

令和7年6月11日、総務省は地方公務員の兼業・副業に関するガイドラインとして「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」を発出しました。

趣旨としては、地方公務員法第38条(兼業許可制)の枠組みを維持しつつ、自治体に対し「兼業許可に関する基準の明確化」「公開」「運用指針の整備」を行うよう技術的助言を行ったものであり、人口減少や地域人材不足への対応、公務職員のキャリア多様化支援として、地域貢献型の副業・兼業を条件付きで促進する方針を示しています。

つまり、地方公務員の働き方の自由度を高めたり人材確保を目指すためにも、これまで原則禁止とされていた地方公務員の兼業・副業について地域貢献や課題解決につながる活動を幅広く認める方向で、今後多くの自治体で制度化が進む可能性があります。

参考記事 ▶︎ 地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知|総務省

現役地方公務員への主なインパクト

- 兼業制度の構築が全国的に推進される

各自治体で兼業許可制度の整備が進み、制度化・運用の標準化が広がる見込みです。 - 判断基準が共通化され、許可の透明性が向上

職務への支障回避、公務の信頼保持、利害関係の排除、報酬妥当性などを基準に含めることが求められます。 - 地域貢献型・課題解決型の兼業活動が許可対象に

農業支援、福祉、教育、地域イベント等、公益性の高い活動が許可されやすくなります。 - 申請プロセスの明確化と手続きの簡素化

許可申請の書式や審査フローが標準化され、手続きがより明確になります。 - キャリア評価への副次的効果

兼業で得た知見を本務に還元することで、人事評価に好影響を与える可能性もあります。

具体的には、町おこしや移住者支援、過疎地のコンビニでの労働や新聞配達など、地域住民の生活維持に欠かせない仕事も認める方向で検討されています。また、自治体によっては、地域貢献型の副業の推進やオンライン副業の容認、収入上限の引き上げ、許可手続きの簡素化など、兼業・副業の弾力化に取り組む動きも見られます。

これらの動きは、地方公務員の兼業・副業を後押しし、地域の活性化や生活機能の維持、職員の確保につながることが期待されています。

兼業許可制度の実例

少子高齢化や地域課題の複雑化を背景に、地方自治体では公務員のスキルや人材力を活かした地域貢献型の兼業を積極的に認める動きが広がっています。総務省による技術的助言も後押しとなり、各自治体は独自のルールを整備しながら、公益性の高い活動への兼業許可制度を導入しています。

ここでは、具体的な取り組みを進めている自治体の実例を紹介します。

神戸市:地域貢献応援制度

神戸市では2017年から、公務員(市職員)が報酬を得る公益性の高い地域貢献活動を行う場合に、事前に許可を得る形式で兼業を認める「地域貢献応援制度」を実施しています。地域課題への対応や職員の社会参画を支援する狙いがあります。

参考記事 ▶︎ 副業で「子どもの貧困」に挑む神戸市職員の手記|神戸市公式note

佐渡市:地域課題解決型の副業制度

佐渡市では2024年4月(令和6年4月)より、公務員が農業・福祉・教育等の地域課題に資する活動に従事するための副業制度を導入し、令和6年度には既に複数の職員が認可を受けています。

参考記事 ▶︎ 市職員の「地域課題解決に向けた副業制度」の令和6年度実績について|佐渡市

福井県:公益性の高い活動を対象に兼業を推進

福井県では、2019年10月に「福井県地域ビジネス兼業促進制度」を創設し、地域発展や社会課題の解決に貢献する公益性の高い活動に限って、公務員の兼業・副業を許可する仕組みを整備しています。

参考記事 ▶︎ バスの運転手不足解消へ 福井県や市 職員が兼業で運転手に|NHKニュース

今後の社会的な展望

今後、少子高齢化と都市一極集中が進行する中で、地方の人材不足や課題解決の担い手の確保はさらに重要となります。これに対応するため、公務員の兼業が全国的に制度化される方向に進むと見られています。政府が掲げる「リスキリング支援」や「地域人材循環」の方針とも連動し、兼業を通じたキャリアの複線化が推進されるでしょう。

兼業許可開始前に公務員が身につけておくべきスキルとは

公務員が地域貢献型の兼業に取り組むにあたっては、単に時間を割くこと以上に、民間的な視点や実践的なスキルを備えておくことが求められます。

たとえば、課題発見力やプロジェクト推進力、コミュニケーション力は、地域のNPO・教育・福祉・農業分野などで信頼を得ながら活動するうえで重要です。

また、限られたリソースの中で成果を出すためのデジタルスキルや業務改善の視点も役立ちます。

こうしたスキルは本務においても活用可能であり、兼業を通じた経験がキャリアの幅を広げる契機になることも少なくありません。

事前に自身の強みと課題を見直し、兼業先で価値を発揮できる準備を整えておくことが重要です。

スキルアップをしたいあなたへ

おすすめのスキルアップサービス(PR)

忙しい公務員の方でも無理なく取り組めるよう、時間や費用を抑えながら学習可能なスキルアップサービスを厳選してご紹介します。

1. ベルリッツ(Berlitz)

Berlitz が運営、英語での公的対応や海外研修に備えたい方に最適。対面・オンラインの両方に対応しており、実践的な会話力が身につきます。TOEIC対策や業務英語など、目的別のコースも充実しています。

2. GLOBIS 学び放題

![]()

株式会社グロービス![]() が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。

が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。

3. AI×webライティング【WILL】

![]()

WILL![]() が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。

が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。

4. ウェブ解析士認定講座

![]()

一般社団法人ウェブ解析士協会![]() が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。

が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。

5. パソコンスクールISA

![]()

株式会社アイエスエイ![]() が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。

が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。

6. テックキャンプ

株式会社div が運営するプログラミング初心者からでも実践的なスキルを身につけられる総合ITスクール。HTML/CSSやRubyなどの基礎から、AI・データ分析まで幅広く学習可能です。特に「公務員から民間へのキャリア転換」や「副業スキル獲得」を目指す方におすすめ。通学・オンラインの両方に対応しており、専属メンターのサポートも手厚いため、途中で挫折しにくいのが特徴。

7. キャリアコンサルタント養成講習

![]()

一般社団法人地域連携プラットフォーム![]() が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。

が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。

8. アガルート

株式会社アガルート が運営。司法試験・行政書士・宅建士・社労士・土地家屋調査士・簿記・公務員など、法律から福祉・会計・語学まで 幅広い資格講座 をオンラインで提供しています。効率重視で設計された 最小限の講座体系+図解中心のフルカラーテキストにより、短時間で合格レベルの知識が身につきます。

講義は 10分前後の短い動画、倍速再生・音声DL可 でスキマ時間活用に最適。質問・添削対応や 合格お祝い金・全額返金制度 もあり、学習のモチベーション維持に役立ちます。

編集部からのひとこと

これらのサービスはいずれも、自治体によっては「自己啓発支援制度」や「研修補助金制度」の対象となる場合があります。費用補助が受けられる可能性があるため、所属部署に確認してみることをおすすめします。

また、スキルアップを本気で進めたいなら、1つのサービスだけに絞らず、複数の講座やプラットフォームに登録するのがおすすめです。

特に忙しい公務員の方にとっては、「自分に合った学び方」を見つけることが継続のカギとなります。

スキルアップは、「やる気がある時に環境を整えること」が最も大切です。

まずは気になるサービスを2~3つピックアップして、無料体験やカウンセリングを受けてみることから始めましょう。

まとめ

兼業許可制度は、これまで制約が多かった副業や地域活動への参加を可能にし、公務員のキャリア形成やスキルアップの選択肢を大きく広げています。

制度緩和の流れは全国的に加速しており、地域貢献やスタートアップ支援、NPO活動など、従来では難しかった働き方が現実的な選択肢となりつつあります。さらに、定年延長や人材流動化が進む中で、兼業を通じて民間で通用するポータブルスキルを磨くことは、将来の転職やセカンドキャリアにも直結します。今後の展望としては、各自治体での運用ルールや事例が積み上がることで、より透明性の高い制度設計が期待されます。

現役の地方公務員は、兼業許可制度を単なる副収入手段ではなく、自身のキャリア戦略やライフデザインの一環として積極的に活用していくことが重要です。

兼業を検討している公務員の方は、まずは情報収集とスキルアップから始め、自身のキャリアと地域貢献の両立を目指しましょう。