デジタル庁の最新動向とAI推進、自治体DX・地方創生の将来展望

2025年現在、行政の現場では「デジタル庁」「AI推進」「自治体システム標準化」「地方創生」「自治体・行政DX」といった言葉がこれまで以上に重要な意味を持ち始めています。これらは単なる政策用語ではなく、住民サービスの利便性向上や自治体経営の効率化、さらには日本全体の競争力強化につながる大きな流れです。

特に公務員にとっては、日々の業務や住民対応のあり方そのものを変える変革が迫ってきています。紙や窓口に依存した従来の仕組みから、クラウド・AI・データ活用を前提とする仕組みへの転換は、行政の姿を根本から変えるものです。本記事では、デジタル庁が進める2025年の最新改革を整理し、それが公務員や自治体にどのような影響を与えるのか、そして将来にどのような展望が広がるのかをわかりやすく解説します。

2025年 デジタル庁の最新改革内容

2025年、デジタル庁は創設以来最大級ともいえる改革のフェーズを迎えています。これまでの「制度設計や実証実験」段階を超え、行政現場や住民生活に直接影響を与える施策が本格的に動き始めました。AIの導入、自治体システムの標準化、クラウド化、そしてアナログ規制の見直しなど、いずれも公務員の働き方や住民サービスの在り方を大きく変えるものです。以下では、最新の改革内容を整理し、公務員としてどのように理解・対応していくべきかを考える手がかりを示します。

(1) デジタル社会の実現に向けた重点計画(2025年6月閣議決定)

- AIやデジタル技術の本格導入が明記され、行政・経済・医療・防災といった幅広い分野に横断的に施策が進んでいます。

- 生成AIやデータセンター整備は単なる技術導入ではなく、災害時の対応迅速化や医療アクセスの改善など、生活の安全・安心に直結しています。

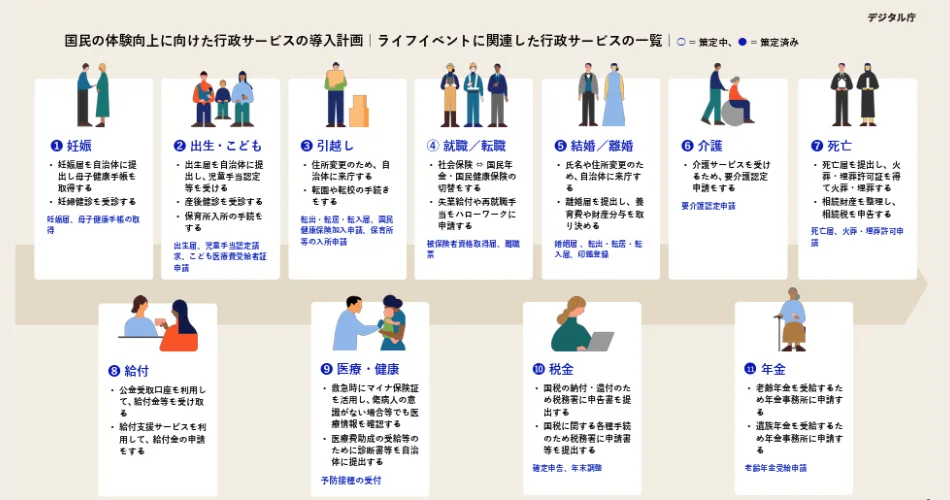

- マイナンバーカードやマイナポータルは利便性向上が進み、今後は「行政サービスの入口」がさらに一本化されることが期待されます。

→つまり、国全体での「デジタル社会への移行」が加速しており、公務員にとっても住民対応の在り方が大きく変化することが読み取れます。

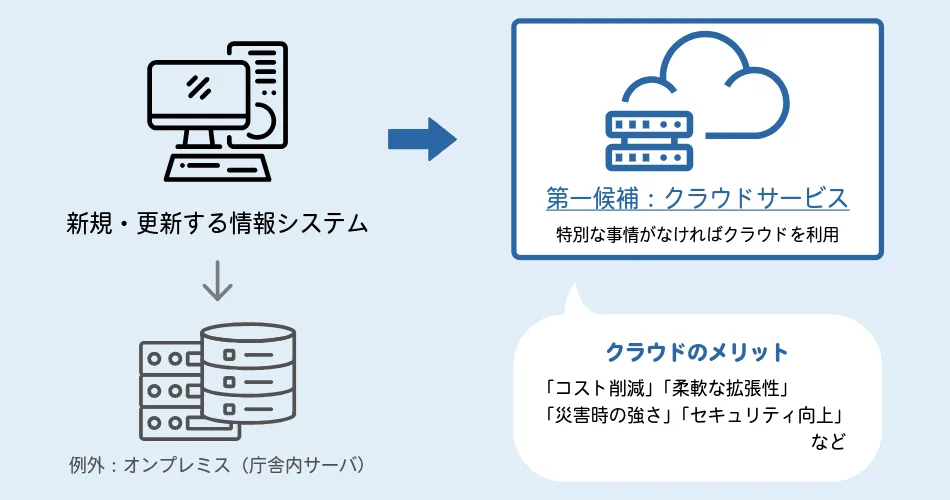

(2) クラウド・バイ・デフォルト原則で自治体基幹業務を刷新

- 2025年度末までに全国自治体の基幹業務システムがクラウド化・標準化されます。

- 児童手当、子育て支援、生活保護など20の主要業務が統一対象となり、住民は「どの自治体でも同じ操作感」で利用可能に。

- 経費削減・業務効率化だけでなく、職員の異動時や応援派遣でもスムーズに業務が進められる効果が期待されます。

→公務員の視点からすると、業務の属人化が減り、全国で均一の行政サービスを提供できる体制が整う点が重要です。

出典:地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁

(3) アナログ規制の一掃と行政手続DX

- 紙・対面依存からオンライン手続きへの全面移行が基本方針。

- 住民にとっては「役所に行かずに手続き完了」、職員にとっては「書類処理や押印の削減」に繋がります。

- 約1,800自治体が一斉に取り組むため、地域差を解消しながら全国標準でDXを推進できます。

→ここから読み取れるのは、公務員業務の大部分が「デジタル前提」になる未来であり、従来型の紙文化や窓口依存からの脱却が加速するということです。

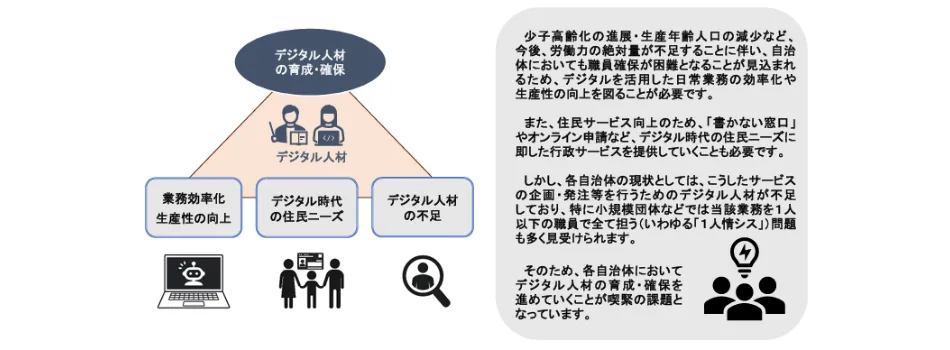

(4) デジタル人材育成・DX推進体制の強化

- 行政組織ごとにデジタル人材の育成が急務となっています。

- これまでの「配属された職員が独自に学ぶ」段階から、組織として計画的に学び育成する段階へ移行しています。

- 国だけでなく、各自治体もデジタル人材確保の取り組みを求められています。

→今後は「デジタルに強い職員」が重宝されるだけでなく、組織文化そのものを変える役割が期待されます。

編集部のひとこと『クラウド・バイ・デフォルト』とは?

クラウド・バイ・デフォルトとは、システムを導入・更新する際に、原則としてクラウド環境を優先的に採用する考え方です。従来のオンプレミス(庁舎内サーバーを自前で運用する形態)と比べ、クラウドはセキュリティ対策や災害復旧体制が強化され、運用コストも分散できます。例えばオンプレでは「設備投資やメンテナンス要員」が必要でしたが、クラウドでは必要に応じた利用が可能となり、費用の最適化・迅速なサービス拡張・システム更新の自動化が実現します。

自治体にとっては、災害時でもデータを守れる強靭さや、全国一律の住民サービス提供といった効果が見込まれます。つまり、この原則は単なるIT運用方針ではなく、今後の自治体経営や住民サービスの質を大きく左右する「行政DXの基盤」といえるでしょう。

今後見込まれること(将来展望)

デジタル庁の改革は単なる制度変更にとどまらず、今後の行政や社会の在り方そのものを大きく変えていくと予想されます。自治体システムの統一運用、AIの本格活用、地域のデジタル化による地方創生などは、住民にとっても公務員にとっても「新しい日常」を形づくる重要な要素です。このセクションでは、改革が進んだ先にどのような未来像が描けるのか、公務員が押さえておくべき将来展望を整理します。

(1) 自治体システム統一とクラウド化の本格運用

クラウド統一の効果は単なるコスト削減にとどまりません。セキュリティ強化、災害対応力の強化、人材不足の補填など「自治体経営そのもの」を支える基盤となります。最大5年の猶予制度もあるため、準備に遅れがある自治体にも移行の道筋が残されています。

参考:地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁

(2) AIフレンドリー社会インフラの加速

AIの導入は、チャットボットでの問い合わせ対応、防災システムでの被害予測、教育現場での個別学習支援など、多岐にわたります。つまり公務員にとっては「AIと共に働く」ことが日常になり、AIを適切に使いこなすスキルが必須になると考えられます。

(3) 地方創生2.0—地域デジタル化と新事業創出

これまでの地方創生は観光や移住促進が中心でしたが、今後は「デジタルを活用した地域課題解決」が中心となります。スマート自治体の仕組みを活用した地域医療・交通・防災対策、新規ビジネス創出が地域経済を押し上げると期待されます。

(4) デジタル行財政改革—効率化と行政生産性向上

少子高齢化により、今後さらに人材不足と財政制約が深刻化します。デジタルを前提にした行政運営は、限られた人員で最大限のサービスを提供するための「必然的な選択」となりつつあります。職員一人ひとりの生産性向上が求められるでしょう。

参考:地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁

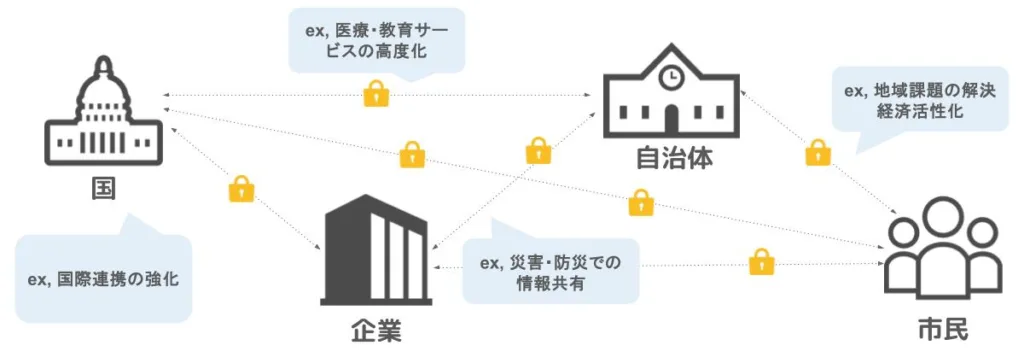

(5) 官民・国際連携の深化—DFFT(データ流通国際戦略)

官民連携や国際連携によるデータ流通戦略(DFFT)は、単なる国際協力ではなく、「日本の地域課題を海外の技術や知見と結びつける新しい可能性」と捉えられます。公務員の業務領域も国際的な広がりを持つ時代になりつつあります。

DFFT(Data Free Flow with Trust:信頼ある自由なデータ流通)は、日本が提唱する国際的なデータ戦略の考え方です。単にデータを自由にやり取りするだけでなく、プライバシーやセキュリティを確保しながら安全に流通させる点が特徴です。例えば災害時には自治体間で避難所や物資の情報を迅速に共有でき、医療や教育分野では地域や国境を越えて活用することでサービスの質を高めることが可能になります。

公務員にとっては、住民生活を守り行政を効率化するための新しい基盤であり、「安全な宅配便ネットワーク」のように、安心してデータを送り合える仕組みと理解するとイメージしやすいでしょう。

公務員・自治体職員が今取り組むべきこと

デジタル庁の改革やAI活用が加速する中で、公務員や自治体職員に求められるのは「知識のアップデート」と「現場での実践力」です。単に新しい仕組みを“知っている”だけでは不十分で、自らの業務にどう活かすかを考え、行動に移すことが重要です。ここでは、具体的にどのような取り組みを始めるべきかを整理します。

- デジタル基礎知識の習得

クラウドの仕組みやAIの基本的な動作原理、データセキュリティの基礎などは、すべての職員に求められる共通スキルです。たとえば、庁内研修に加えてオンライン学習サービスを活用すると、時間や場所を選ばず効率的に学べます。 - 業務に直結するスキルの実践

窓口業務ではチャットボットの活用、庶務業務ではRPAによる定型作業の自動化、政策立案ではデータ分析やAI予測の活用など、自分の担当領域で「どこにDXを取り入れられるか」を考えることが大切です。 - 情報発信と共有

最新の制度や事例はデジタル庁や総務省の公式サイトに掲載されています。定期的にチェックし、庁内で共有する仕組みを作ることで組織全体のリテラシー向上につながります。 - 学び続ける姿勢の確立

技術の進化は速いため、一度の研修で終わらせず継続的に学ぶことが不可欠です。外部研修やオンライン講座を活用し、学びを習慣化することが求められます。

特に学習方法としては、以下のようなオンラインサービスやスクールが実践的です。

公務員におすすめのAI学習ツール・スキルアップサービス(PR)

IT技術やAIの知識を体系的に学びたいが、「何から始めてよいか分からない」「時間や予算に余裕がない」と感じる公務員の方も多いでしょう。ここでは、実務に役立ちやすく、初学者でも取り組みやすいAI学習ツール・サービスを厳選してご紹介します。なお、一部の内容にプロモーションを含みます。詳細は遷移先ページにてご確認いただようお願いいたします。

生成AIはじめの一歩(総務省)

総務省が提供する、生成AIをご自身で利活用できるリテラシーを身に付けるための教材が掲載されています。

- 生成AIの基礎知識

- 生成AIの活用場面や入門的な使い方

- 生成AI活用時の注意点

などを学ぶことができます。

👉 詳細はこちら ▶︎ 生成AIはじめの一歩~生成AIの入門的な使い方と注意点~

デジタル庁:AIガイドライン

日本の行政におけるAI利活用の基本的な考え方がまとめられた公式資料です。業務でAIを導入・活用する際に必要な視点(倫理、透明性、説明責任など)を把握できます。全公務員必読の資料といえるでしょう。

- AIの定義や導入プロセスが明確に記載

- 行政現場の具体的なユースケースも掲載

- 職場での研修資料としても活用可能

👉 詳細はこちら ▶︎ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン

テックキャンプ

未経験から最短10週間でITエンジニアとしての基礎スキルを身につけられる実践的なカリキュラムを提供しており、特にキャリアチェンジを目指す社会人から高い支持を得ています。公務員としての「論理的思考力」「粘り強さ」「業務理解力」など、エンジニアに必要な基礎素養を持っている方も多く、プログラミングスキルの習得によって新たなキャリアの可能性が広がります。

- 未経験から学べるエンジニアスクール

- ITリテラシーを持つ公務員のニーズに沿ったカリキュラム

- まずは完全無料でカウンセリングをしてくれる

👉 詳細はこちら(PR) ▶︎ テックキャンプ(無料カウンセリング)

DXアップ

AIやデータ活用、Webマーケティングといった最新スキルを、未経験者でも体系的に学べるカリキュラムが特長。政策立案や地域PR、広報業務など、デジタル活用が求められる行政現場で即戦力として活かせる知識が身につきます。オンデマンド形式でスキマ時間に学べるため、忙しい公務員の方でも無理なく継続可能。キャリアの幅を広げたい方に最適です。

- 最大6ヶ月でAI・マーケティングを幅広く学べる

- 未経験者でも経験者に匹敵する即戦力養成

- 卒業後も勉強会や最新情報をキャッチアップできるコミュニティ

👉 詳細はこちら(PR) ▶︎ AI x Webマーケティングスクール【DXアップ】なら相談無料

Schoo(スクー)

Schooは、ビジネススキルやデジタルリテラシーを高めるオンライン動画学習サービスで、官民問わず幅広い層に支持されています。特に「AIの基本概念」や「生成AIの実務活用法」など、行政現場にも応用可能な講座が多数あります。

- ライブ配信と録画で柔軟に学習できる

- 専門家による基礎〜応用の解説が豊富

- 組織向けの法人契約で庁内研修にも導入しやすい

👉 詳細はこちら(PR) ▶︎ 7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】![]()

GLOBIS 学び放題

AI・データ分析、クラウド、DX推進など行政現場に直結する講座を体系的に学べるオンラインサービスです。動画形式で短時間から学習できるため多忙な公務員でも無理なくスキルアップが可能で、ITリテラシー向上や自治体のデジタル化推進、住民サービス改善に役立ちます。

- 行政に直結する講座内容 ─ AI・データ分析・DX推進など、公務員業務に活かせるテーマを体系的に学習可能。

- 短時間から学べる動画形式 ─ 多忙な業務の合間でも効率的にスキルアップできる仕組み。

- 実務活用に直結 ─ 習得した知識をそのまま自治体のデジタル化や住民サービス改善に応用可能。

👉 詳細はこちら(PR) ▶︎ スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題![]()

AI×Webライティング講座【WILL】

WILLは「AIを活用した文章作成」に特化したオンライン講座です。行政文書、政策提案、住民説明資料など、正確性と伝わりやすさが求められる場面でのAI活用に向いています。

- ChatGPTの効果的な使い方を実例と共に学べる

- 非エンジニアでも理解しやすい講義設計

- プロンプトの工夫や文章構成のトレーニングに最適

👉 詳細はこちら(PR) ▶︎ AI×webライティング【WILL】![]()

ChatGPT(OpenAI)

もっとも手軽に生成AIを体験できるサービス。日々の業務に取り入れることで、自然とAIスキルが身につきます。

- 無料プランでも一定の機能が利用可能(GPT-3.5)

- 議事録、住民対応文、アンケート分析などに活用

- 「行政向けプロンプト集」と組み合わせると効果的

👉 詳細はこちら ▶︎ ChatGPT|OpenAI

まとめ

2025年におけるデジタル庁改革とAI推進は、行政にとっても住民にとっても大きな転換点を迎えています。自治体システムの標準化やクラウド移行は、コスト削減や効率化だけでなく、災害や人口減少といった社会課題に対応できる強固な基盤を築く取り組みです。また、AIの普及は行政サービスの質を変えるだけでなく、公務員の働き方そのものを刷新しつつあります。

こうした変化の中で、公務員に求められるのは「デジタルを前提に考える姿勢」です。単なる制度改正として受け止めるのではなく、自分の業務をどう改善し、地域にどう還元できるかを考えることが重要です。地方創生や住民サービスの質向上は、現場で働く職員一人ひとりの意識と行動によって左右されます。

今後数年間は「準備期」であり、このタイミングで知識やスキルを磨いた公務員が、将来の行政の中心を担う存在となるでしょう。ぜひ日々の業務の中で小さな一歩からデジタル活用を進め、自治体の未来づくりに貢献していきましょう。

関連公式リンク集

この記事は2025年8月時点の公式情報に基づき作成しています。最新の動向はデジタル庁公式サイト等をご確認ください。