【意外と知らない】公務員の給料はこう決まる?俸給表の全貌を解説

公務員として働いている皆さん、または公務員への転職を検討している方の中で、「自分の給料がどのように決まっているのか」を正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。「毎月の給料明細を見ても、基本給や各種手当の計算根拠がよくわからない」「同期と比べて給料に差があるのはなぜ?」「民間企業への転職を考えているけれど、公務員の給与水準が適正なのか判断できない」――こうした疑問を感じている方は少なくありません。

2025年8月には、令和7年の人事院勧告が発表され、国家公務員給与が3.62%引き上げ(平均月額+15,014円(+3.62%)の勧告や、大卒総合職の初任給が30万円を超えるなど、公務員の給与体系は大きな転換期を迎えています。年功的な昇給制度の見直し、役職や職責に応じた給与体系への移行も始まりました。

実は、公務員の給料は「俸給表」という明確な基準に基づいており、その仕組みを理解すれば、自分の現在の立ち位置や将来の収入予測、さらには民間との比較もより正確に見えてきます。

本記事では、最新の人事院勧告の内容も踏まえつつ、公務員の給与体系・俸給表の見方・昇格ルール・手当の種類について、分かりやすく解説します。特に、キャリアの見直しやスキルアップを検討している現役公務員の方にとって、有益な情報をお届けします。

⚠️ データの取り扱いについて

信頼性について:本記事のデータは人事院の公式情報を基に作成していますが、令和7年人事院勧告全体を網羅しているわけではありません。また情報や一部推論に基づくため100%の精度を保証するものではありません。一般的な傾向の把握や参考情報としてご活用ください。

最新性について:公務員制度や労働市場は常に変化しており、記事公開時点から状況が変わっている可能性があります。転職や進路決定の際は、最新の公式情報もご確認ください。

公務員の給料の基本構造とは?

公務員の給料は「俸給+諸手当」で構成される

まず、公務員の給料の基本的な構造から理解していきましょう。公務員の給料は大きく分けて「俸給」と「諸手当」の2つから構成されています。

| 項目 | 内容 | 決定方法 |

|---|---|---|

| 俸給 | 基本給にあたる部分 | 俸給表に基づいて決定 |

| 諸手当 | 地域手当、扶養手当、住居手当など | 法律・条例に基づいて支給 |

民間企業でいう「基本給」が公務員の場合は「俸給」にあたり、これが給料の中核となります。そして、この俸給がどのように決まるかが、今回の記事の主要テーマである「俸給表」なのです。

そもそも俸給表とは?

俸給表とは、公務員の俸給(基本給)を決定するための一覧表です。この表には、職務の級(等級)と号俸という2つの軸で構成されており、それぞれの交点に具体的な金額が記載されています。簡単に言えば、「あなたの職務レベル(級)と経験年数(号俸)に応じて、基本給がこの金額になります」ということを示した表なのです。

俸給表は以下の特徴を持っています。

- 法律(給与法)に基づいて作成される公的な基準

- 人事院勧告により定期的に改定される

- 職種や職務内容に応じて複数の種類が存在

- 透明性が高く、誰でも確認可能

公務員の号俸とは?等級・給料の関係

俸給表を理解するために、最も重要な概念が「級」と「号俸」です。

⬛︎ 級(等級)について

級は、職務の責任度や困難度を表す指標です。一般的に、以下のような対応関係があります。

| 級 | 職位の例(行政職の場合) | 職務内容 |

|---|---|---|

| 1級 | 主事・技師 | 定型的な業務を担当 |

| 2級 | 主任・主事 | やや複雑な業務を担当 |

| 3級 | 係長・主査 | 専門的な業務、部下の指導 |

| 4級 | 課長補佐 | 高度な専門業務、組織運営の補佐 |

| 5級 | 課長 | 組織の管理・運営 |

| 6級 | 部長 | 部門全体の管理・政策立案 |

号俸について

号俸は、主に勤続年数や人事評価を反映した指標です。同じ級であっても、経験を積むにつれて号俸が上がり、俸給も増加します。

号俸の特徴:

- 1号俸から始まり、昇給により段階的に上昇

- 通常は年1回(1月)に昇給査定が行われる

- 人事評価の結果により昇給幅が決定

- 同一級内での号俸上限が設定されている

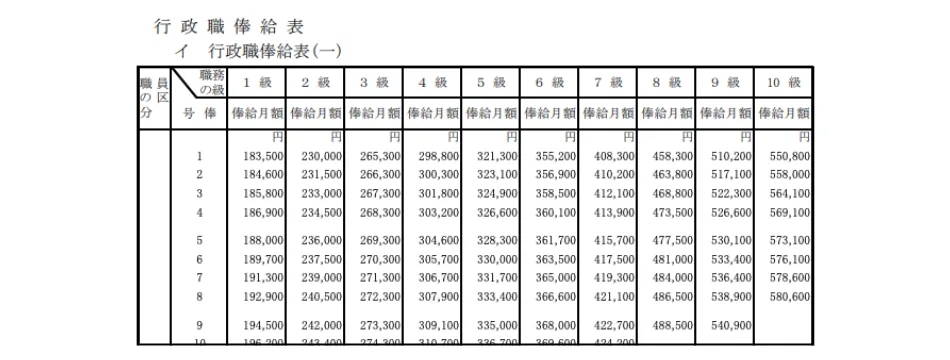

国家公務員俸給表の詳細解説

行政職俸給表(一)

国家公務員の中で最も多くの職員が適用される最も一般的な「行政職俸給表(一)」について詳しく見ていきましょう。

2025年の行政職俸給表(一)の主要な特徴は以下の通りです。

| 級 | 初任給(1号俸) | 中位(概算) | 最高号俸 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 185,200円 | 220,000円 | 261,700円 |

| 2級 | 203,700円 | 250,000円 | 299,300円 |

| 3級 | 223,500円 | 290,000円 | 355,800円 |

| 4級 | 251,600円 | 340,000円 | 418,100円 |

| 5級 | 280,800円 | 390,000円 | 493,900円 |

| 6級 | 318,300円 | 450,000円 | 582,800円 |

※上記の数値は2025年の俸給表に基づく概算値です。実際の金額は人事院の公式発表をご確認ください。

職種による俸給表の違いと特徴

国家公務員の俸給表は、職種や職務内容に応じて複数の種類があります。主要な俸給表とその特徴を見てみましょう。

⬛︎ 主な俸給表の種類

| 俸給表名 | 対象職種 | 特徴 |

|---|---|---|

| 行政職(一) | 一般行政職 | 最も基本的な俸給表 |

| 行政職(二) | 現業職 | 行政職(一)より低い水準 |

| 専門行政職 | 外務公務員等 | 特殊な専門性を考慮 |

| 税務職 | 税務署職員 | 税務の専門性を反映 |

| 公安職(一) | 皇宮護衛官等 | 危険度を考慮した水準 |

| 公安職(二) | 刑務官等 | 特殊勤務を考慮 |

| 海事職(一) | 海上保安官等 | 海上勤務の特殊性を反映 |

| 教育職(一) | 大学教員 | 研究・教育職の特性を考慮 |

| 研究職 | 研究所職員 | 研究業務の専門性を反映 |

| 医療職(一) | 医師・歯科医師 | 医療の高度専門性を反映 |

| 医療職(二) | 薬剤師等 | 医療系専門職 |

| 医療職(三) | 看護師等 | 看護・医療技術職 |

編集部のひとこと(PR)![]()

https://startupclass.co.jp/![]()

社会課題解決に貢献したい & 年収アップしたい公務員の方へ

公共性や社会貢献を重視し、転職を通じて社会により大きな影響を与えたい現役公務員の方におすすめなのがスタクラ![]() です。最大の特徴は「社会課題を解決するスタートアップ企業に特化」している点で、成長中の有望な新興企業で年収アップも狙えます。転職では大手だけ見るのではなく、ぜひスタートアップも視野に入れてください。まずは無料で登録し、自分に合った社会貢献型の求人を見逃さずチェックしておきましょう。

です。最大の特徴は「社会課題を解決するスタートアップ企業に特化」している点で、成長中の有望な新興企業で年収アップも狙えます。転職では大手だけ見るのではなく、ぜひスタートアップも視野に入れてください。まずは無料で登録し、自分に合った社会貢献型の求人を見逃さずチェックしておきましょう。

地方公務員の俸給表と地域差

地方公務員俸給表の基本的な考え方

地方公務員の給与は、各地方自治体が条例により定めることとされていますが、実際には国家公務員の俸給表を基準として、地域の実情に応じて調整されています。

地方公務員の給与決定における基本原則:

- 均衡の原則:国家公務員の給与水準との均衡を図る

- 情勢適応の原則:民間企業の給与水準を考慮する

- 条例主義:議会の議決により条例で定める

都道府県・政令市・一般市の給料表比較

地方公務員の給料は、自治体の規模や財政状況により差が生じます。以下は2025年の主要自治体の給料表比較例です。

| 自治体区分 | 初任給(大卒) | 中堅職員(10年目) | 管理職(課長級) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | 220,000円 | 350,000円 | 520,000円 | 地域手当20% |

| 大阪市 | 210,000円 | 330,000円 | 480,000円 | 地域手当16% |

| 愛知県 | 195,000円 | 310,000円 | 450,000円 | 地域手当10% |

| 地方中核市 | 185,000円 | 290,000円 | 420,000円 | 地域手当3-6% |

| 町村 | 175,000円 | 270,000円 | 380,000円 | 地域手当0-3% |

地域手当による地域差の実態

地域手当は、物価や民間賃金の地域差を反映するための手当で、俸給月額に対して一定割合が支給されます。

⬛︎ 主要都市の地域手当率(2025年)

| 地域 | 地域手当率 | 俸給20万円の場合の地域手当額 |

|---|---|---|

| 東京23区 | 20% | 40,000円 |

| 大阪市 | 16% | 32,000円 |

| 横浜市 | 16% | 32,000円 |

| 名古屋市 | 10% | 20,000円 |

| 福岡市 | 10% | 20,000円 |

| 札幌市 | 6% | 12,000円 |

| 地方都市 | 3% | 6,000円 |

| 町村部 | 0% | 0円 |

警察官・教員など特別職の給料表

⬛︎ 警察官の給与体系

警察官は地方公務員であり、各都道府県が独自の給料表を定めています。ただし、多くの自治体で国家公務員の公安職俸給表を参考にしています。

警察官給与の特徴:

- 階級制を反映した級設定

- 危険手当、夜勤手当などの特殊勤務手当が充実

- 昇任試験による級の昇格が明確

| 階級 | 該当級 | 初任給目安 |

|---|---|---|

| 巡査 | 1級 | 210,000円 |

| 巡査長 | 2級 | 230,000円 |

| 巡査部長 | 3級 | 270,000円 |

| 警部補 | 4級 | 320,000円 |

| 警部 | 5級 | 380,000円 |

⬛︎ 教員の給料表

公立学校の教員は地方公務員ですが、給与水準は「義務教育等教員特別手当」により国が一定の基準を設けています。

教員給与の特徴:

- 教育職給料表が適用される

- 義務教育等教員特別手当(給料月額の4%)

- 教職調整額(給料月額の4%)で時間外勤務手当に代替

- 免許状や学歴による初任給の違い

| 学歴・免許 | 初任給 | 10年後目安 | 20年後目安 |

|---|---|---|---|

| 大学卒(小中学校) | 230,000円 | 320,000円 | 420,000円 |

| 大学卒(高等学校) | 235,000円 | 330,000円 | 430,000円 |

| 短大卒(小学校) | 210,000円 | 300,000円 | 400,000円 |

| 大学院修士課程修了 | 245,000円 | 340,000円 | 440,000円 |

このように、同じ職種・同じ経験年数であっても、勤務地により年収で50万円以上の差が生じることがあります。

公務員の昇給・昇格の仕組み

昇給のメカニズム:人事評価との関係

公務員の昇給は、人事評価制度に基づいて決定されます。民間企業と異なり、明確な基準とプロセスが法律で定められています。

⬛︎ 昇給の基本的な流れ

- 人事評価の実施(年1回、通常10月~12月)

- 評価結果の確定(12月末まで)

- 昇給幅の決定(評価に基づいて1~8号俸の範囲で決定)

- 昇給の実施(翌年1月1日付)

⬛︎ 人事評価と昇給号俸数の関係

| 人事評価結果 | 昇給号俸数 | 該当割合目安 | 昇給額目安 |

|---|---|---|---|

| 特に優秀 | 8号俸 | 5% | 16,000円 |

| 優秀 | 6号俸 | 20% | 12,000円 |

| 良好 | 4号俸 | 70% | 8,000円 |

| やや良好でない | 2号俸 | 4% | 4,000円 |

| 良好でない | 0号俸 | 1% | 0円 |

昇格(級の上昇)の条件と過程

昇格は昇給とは異なり、職務の級が上がることを意味します。これは単に給料が上がるだけでなく、より高い責任と権限を伴う職位への昇進を意味します。

昇格の主な要件

- 在級年数:現在の級での最低在職年数

- 人事評価:継続的に良好な評価

- 選考試験:昇任試験の合格(職種により異なる)

- 研修修了:管理職研修等の修了

⬛︎ 標準的な昇格パターン(行政職の例)

| 年齢 | 勤続年数 | 級 | 職位 | 月額俸給目安 |

|---|---|---|---|---|

| 22歳 | 1年目 | 1級 | 主事 | 185,200円 |

| 25歳 | 4年目 | 2級 | 主事 | 220,000円 |

| 30歳 | 9年目 | 3級 | 主任・係長 | 280,000円 |

| 35歳 | 14年目 | 4級 | 課長補佐 | 350,000円 |

| 42歳 | 21年目 | 5級 | 課長 | 430,000円 |

| 50歳 | 29年目 | 6級 | 部長 | 520,000円 |

※上記は標準的なモデルケースであり、個人の能力や評価により前後します

人事院勧告が給与に与える影響

人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業と均衡させるための制度です。毎年8月に人事院が内閣と国会に対して行う勧告により、俸給表の改定が決定されます。

⬛︎ 人事院勧告のプロセス

- 民間給与実態調査(4~5月):企業規模50人以上の民間企業約12,000社を調査

- 公務員給与実態調査(4月):国家公務員約28万人の給与を調査

- 給与比較・分析(6~7月):学歴別、年齢別、地域別に詳細比較

- 勧告の決定・発表(8月):給与改定率や制度改正を勧告

- 給与法改正(10~12月):国会での法律改正

- 給与改定実施(翌年4月、遡及適用)

⬛︎ 過去5年間の人事院勧告による給与改定率

| 年度 | 月例給改定率 | ボーナス改定 | 主な改正内容 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | +0.1% | 据え置き | 初任給引き上げ |

| 2022年 | +0.2% | +0.1月分 | 地域手当拡充 |

| 2023年 | +1.1% | +0.05月分 | 全体的な底上げ |

| 2024年 | +2.8% | +0.1月分 | 大幅引き上げ |

| 2025年 | +2.2% | 据え置き | 若年層重点改善 |

公務員の諸手当の詳細解説

主要な手当の種類と支給条件

公務員の給料は俸給だけでなく、様々な手当が支給されることで総収入が決定されます。これらの手当は法律や条例に基づいて支給され、民間企業とは異なる独特の制度となっています。

基本的な手当一覧

| 手当名 | 支給条件 | 支給額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 地域手当 | 指定地域での勤務 | 俸給の0~20% | 物価・民間賃金格差を調整 |

| 扶養手当 | 扶養親族がいる場合 | 配偶者:6,500円、子:10,000円 | 22歳まで(学生は30歳まで) |

| 住居手当 | 借家・持家居住 | 最高28,000円 | 家賃額により変動 |

| 通勤手当 | 通勤に要する交通費 | 実費(月額55,000円まで) | 最も経済的な経路 |

| 時間外勤務手当 | 正規の勤務時間外勤務 | 125%~150% | 深夜・休日は割増 |

| 期末・勤勉手当 | 全職員対象 | 年間4.5月分程度 | 民間ボーナスに相当 |

地域手当と扶養手当の計算方法

地域手当の詳細計算

地域手当は俸給月額と一部の手当を合算した額に対して支給割合を乗じて計算されます。

計算式:

地域手当 = (俸給 + 管理職手当 + 扶養手当)× 地域手当支給割合

計算例:

東京23区勤務、俸給30万円、扶養手当1万円の場合

地域手当 = (300,000円 + 10,000円)× 20% = 62,000円

扶養手当の詳細

| 扶養親族の区分 | 支給額(月額) | 年齢制限等 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 6,500円 | 所得制限あり |

| 子 | 10,000円 | 22歳未満 |

| 子(満16歳~22歳) | 5,000円加算 | 上記に加算 |

| 父母等 | 6,500円 | 60歳以上または重度障害 |

| 孫・兄弟姉妹 | 6,500円 | 一定の条件下 |

期末・勤勉手当(ボーナス)の仕組み

公務員のボーナスに相当するのが「期末手当」と「勤勉手当」です。これらは年2回(6月・12月)に支給されます。

⬛︎ 2025年の支給率

| 支給月 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 6月 | 1.275月分 | 0.925月分 | 2.2月分 |

| 12月 | 1.275月分 | 1.025月分 | 2.3月分 |

| 年間計 | 2.55月分 | 1.95月分 | 4.5月分 |

期末手当と勤勉手当の違い:

- 期末手当:在職期間に応じた一律支給(民間の基本賞与に相当)

- 勤勉手当:人事評価に基づく査定支給(民間の成績賞与に相当)

公務員給与の手取り計算と実際の収入

税金・社会保険料の詳細

公務員の手取り収入を正確に把握するには、総支給額から差し引かれる税金・社会保険料を理解する必要があります。

主な控除項目

| 控除項目 | 料率・計算方法 | 月収30万円の場合 |

|---|---|---|

| 所得税 | 累進課税(5-10%程度) | 約8,000円 |

| 住民税 | 一律10%(前年所得に基づく) | 約15,000円 |

| 厚生年金保険料 | 18.3%(労使折半で9.15%) | 約27,450円 |

| 健康保険料 | 約10%(労使折半で5%) | 約15,000円 |

| 雇用保険料 | 0.6%(本人負担0.3%) | 約900円 |

| 共済組合費 | 約1.5% | 約4,500円 |

| 合計控除額 | – | 約70,850円 |

年収別手取り額シミュレーション

具体的な年収レベル別に手取り額をシミュレーションしてみましょう。

| 年収 | 月収 | ボーナス | 年間手取り | 手取り率 |

|---|---|---|---|---|

| 400万円 | 22.2万円 | 133万円 | 約320万円 | 80% |

| 500万円 | 27.8万円 | 167万円 | 約390万円 | 78% |

| 600万円 | 33.3万円 | 200万円 | 約460万円 | 77% |

| 700万円 | 38.9万円 | 233万円 | 約525万円 | 75% |

| 800万円 | 44.4万円 | 267万円 | 約590万円 | 74% |

※扶養者なし、地域手当10%の場合の概算値

生涯年収の計算方法

公務員の生涯年収を計算することで、民間転職との比較検討材料とすることができます。

⬛︎ 標準的な公務員の生涯年収モデル

前提条件:

- 22歳大学卒業後、国家公務員として採用

- 60歳まで38年間勤務

- 標準的な昇進パターン

- 地域手当10%

| 年代 | 平均年収 | 期間 | 小計 |

|---|---|---|---|

| 20代(22-29歳) | 420万円 | 8年 | 3,360万円 |

| 30代(30-39歳) | 580万円 | 10年 | 5,800万円 |

| 40代(40-49歳) | 720万円 | 10年 | 7,200万円 |

| 50代(50-59歳) | 810万円 | 10年 | 8,100万円 |

| 生涯年収合計 | – | 38年 | 24,460万円 |

| 退職金 | – | – | 約2,200万円 |

| 総計 | – | – | 26,660万円 |

https://tech-camp.in/

年収アップにはスキルアップが不可欠

プログラミングスキルは、転職だけでなく公務のDX推進にも欠かせないスキルです。業務効率化や社会課題解決に貢献できるため、スキルを磨くことが年収アップにも直結します。テックキャンプでは検討されている方向けに、無料カウンセリング

を実施中!効率的にプログラミングを学びキャリアアップを目指しましょう。

公務員と民間企業の給与比較

同年代・同学歴での比較分析

公務員への転職やスキルアップを検討する際に最も気になるのが、民間企業との給与水準の違いです。人事院の調査データを基に詳しく比較してみましょう。

年齢別給与比較(大学卒・事務系職種)

| 年齢 | 国家公務員 | 民間企業(全規模) | 民間企業(1000人以上) | 差額(民間大企業-公務員) |

|---|---|---|---|---|

| 22-25歳 | 248,000円 | 242,000円 | 253,000円 | +5,000円 |

| 26-30歳 | 312,000円 | 318,000円 | 335,000円 | +23,000円 |

| 31-35歳 | 385,000円 | 392,000円 | 425,000円 | +40,000円 |

| 36-40歳 | 445,000円 | 458,000円 | 515,000円 | +70,000円 |

| 41-45歳 | 485,000円 | 495,000円 | 582,000円 | +97,000円 |

| 46-50歳 | 515,000円 | 518,000円 | 628,000円 | +113,000円 |

※2025年人事院調査データに基づく概算値。地域手当等を含む

業界別との比較:IT・金融・製造業

特定の業界と公務員の給与水準を比較することで、転職時の参考指標を得ることができます。

業界別平均年収比較(30代前半・大卒)

| 業界・職種 | 平均年収 | 公務員との差 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 公務員(国家・地方平均) | 520万円 | – | 安定性重視 |

| IT・システム開発 | 650万円 | +130万円 | スキル次第で大幅増 |

| 金融(銀行・証券) | 720万円 | +200万円 | 安定も、転勤・成果主義などチェック |

| 製造業(大手) | 580万円 | +60万円 | 技術系は特に高水準 |

| コンサルティング | 850万円 | +330万円 | 高い専門性要求 |

| 商社 | 780万円 | +260万円 | 海外勤務などの可能性 |

| 不動産 | 480万円 | -40万円 | 成果による変動要素も |

| 小売・サービス | 420万円 | -100万円 | 売上次第で大幅増 |

公務員給与のメリット・デメリット

⬛︎ 公務員給与のメリット

1. 安定性・予測可能性

- 俸給表により将来の収入が予測可能

- 倒産・リストラのリスクが極めて低い

- 定期昇給が制度的に保障されている

2. 福利厚生の充実

- 共済組合による医療・年金制度

- 各種休暇制度(育児・介護・病気休暇等)

- 住宅融資制度、保養施設等

3. 透明性の高い給与制度

- 俸給表により昇進・昇給基準が明確

- 人事評価制度の透明性

- 不当な給与カットのリスクが低い

⬛︎ 公務員給与のデメリット

1. 給与水準の限界

- 高収入業界と比較して上限が低い

- 成果を上げても大幅な給与増は困難

- 副業制限により収入源が限定的

2. 昇進・昇格の制約

- 年功序列的要素が強い

- ポスト数に限りがあり、昇進競争が激化

- 能力があっても急速な昇進は困難

3. 転職時のスキル評価

- 民間企業で直接活用できるスキルが限定的

- 営業・利益創出経験の不足

- IT・デジタルスキルの習得機会が少ない

まとめ:公務員給与体系の理解と転職・キャリア戦略

公務員俸給表2025のポイント整理

本記事では、公務員の給料の決まり方について詳しく解説してきました。重要なポイントを整理すると以下の通りです:

1. 俸給表の基本構造

- 級(職務の責任度)と号俸(経験・評価)の2軸で構成

- 透明性が高く、将来の収入予測が可能

- 人事院勧告により定期的に改定される

2. 職種・地域による違い

- 12種類の俸給表で職種別に適切な給与水準を設定

- 地域手当により最大20%の地域差が存在

- 警察官・教員等は特別な給与制度

3. 民間企業との比較

- 安定性は高いが上限も限定的

- 大企業と比較すると中年以降で差が拡大

- 生涯年収は約2.7億円(退職金含む)

自分にとって最適な選択を

公務員の給与体系は、安定性と透明性に優れた制度である一方で、高収入を求める場合には限界があることも事実です。重要なのは、給与水準だけでなく、以下の観点から総合的に判断することです:

公務員継続を推奨するケース:

- 安定性を最重視する

- 公共性の高い仕事にやりがいを感じる

- ワークライフバランスを重視する

- 現在の給与水準に満足している

民間転職を検討すべきケース:

- 大幅な年収アップを目指したい

- より専門性の高い業務に挑戦したい

- 成果に応じた評価・処遇を求める

- 起業・独立を将来的に考えている

どちらを選択するにしても、継続的なスキルアップと市場価値の向上は不可欠です。公務員として働きながらも、常に外部の動向に注意を払い、自分自身の成長に投資することが、将来の選択肢を広げることにつながります。

2025年の俸給表を理解し、自分の現在地を把握した上で、理想とするキャリアの実現に向けて具体的な行動を開始しましょう。公務員キャリアNOW!では、今後も公務員の皆さんのキャリア形成に役立つ情報を提供していきます。

最新版 公務員に絶対おすすめ!転職サイト・エージェントランキング&徹底比較

具体的に自分にはどの転職サイト・エージェントが合っているのかという皆様へ、こちらの記事は元公務員のキャリア経験者や転職支援のプロフェッショナルが監修・厳選した内容となっており、公務員ならではの不安や強みを理解したうえで、信頼性の高い転職サイト・エージェントをピックアップ。各サービスの特徴やサポート内容、民間転職への相性などをわかりやすく比較しています。「セカンドキャリアをどう築くか?」を真剣に考えるすべての公務員の方にとって、役立つ記事となっております。ぜひご一読ください!

参考資料・関連リンク

- 人事院公式サイト

- 総務省(地方公務員給与関連)

- 文部科学省(教員給与関連)

- 各都道府県・市町村の公式サイト(地方公務員給与条例等)