公務員副業解禁はいつから?最新制度と背景を解説

公務員の副業・兼業は長らく制限されてきましたが、近年は国家公務員・地方公務員ともに制度の見直しが進んでいます。「いつから解禁されるのか?」「どのような許可基準があるのか?」は、公務員自身だけでなく、地域や社会にとっても大きな関心事です。本記事では、人事院や総務省の見解、各自治体の取り組み、公務員の意識調査を踏まえて、最新の動向をわかりやすく整理します。

公務員の副業・兼業に関する変遷

公務員の副業・兼業は、長い間「原則禁止」という立場が続いてきました。というのも、国家公務員法第103条・第104条、地方公務員法第38条に基づき、営利企業に従事することや継続的な副業は制限されており、公務員は本業に専念することが求められてきたのです。これは、公務の中立性や公正性を守るための措置でもありました。

一方で時代の変化とともに見直しの機運が高まっていきます。特に2010年代後半から、政府全体で「働き方改革」が推進され、民間企業でも副業・兼業を認める流れが広がりました。こうした社会的背景を受け、公務員においても“全面禁止”から“条件付き容認”へと議論が進んでいきました。

具体的には、2017年以降、神戸市や生駒市といった一部の自治体が地域貢献を目的とした兼業制度を先行的に導入しました。これらの取り組みは、公務員が地域社会とより深く関わる契機となり、国や他自治体にも大きな影響を与えました。また、国家公務員についても人事院が「執筆や講演など一時的で公益性の高い活動であれば許可対象としやすい」といった柔軟な運用を進めていくようになります。

さらに新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、社会全体でテレワークや兼業への関心が高まり、公務員の副業解禁に関する議論は一層活発になりました。公務員に求められる役割も多様化し、「地域課題の解決」「人材確保」「自己成長」を目的とした副業を推進する流れが形成されていったのです。

こうして、かつては「禁止」が当たり前だった副業・兼業は、2020年代に入り「公益性・地域貢献性のある活動なら容認」という方向に変化していき、現在では総務省や人事院による制度整備が本格化する段階に入っています。

公務員の意識調査から見える課題

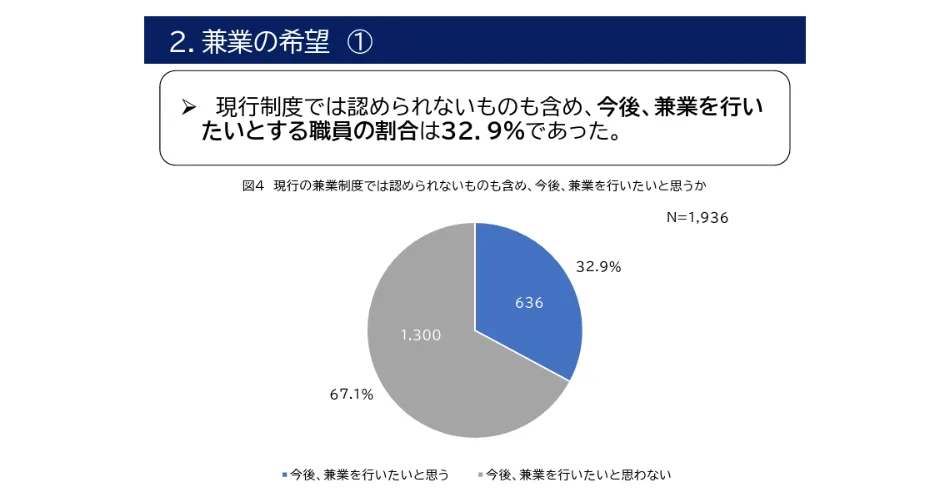

2025年2月に人事院から発表された現役公務員への公務員向けアンケート調査では、「今後兼業を希望する」職員が32.9%と高い割合を占めており、特に30代・20代でその傾向が強くなっています。多くの公務員が「新しい知見やスキル、人脈を得たい」「自分の趣味や特技を生かしたい」という希望を持っています。

一方で、現行制度の下で実際に兼業経験のある職員は6.2%にとどまっており、「規制や許可申請の煩雑さ」「本業への影響」「副業にかかる労力と収入のバランス」といった制度面・働き方の課題が浮き彫りになっています。兼業希望者の多くは、社会貢献やスキルアップ、個人の能力発揮の場として副業を前向きに捉える一方、現状の規制や手続きの複雑さがハードルになっていると感じているようで、現行制度下での実際の副業実施率は低く、制度改革や手続きの簡素化を期待する声も多い状況です。

✏️ 参考記事 ▶︎ 兼業に関する職員アンケート及び民間企業等ヒアリングの結果について|人事院

国家公務員:人事院の最新見解

人事院は2025年6月、従来禁止されてきた副業・兼業について「趣味ブログのアフィリエイト収入など一定条件下では兼業に当たらない」とする明確な見解を示しています。国家公務員の場合、基本的には副業・兼業は禁止ですが、非営利活動や社会通念上相当と認められる金額の範囲に限り、人事院の許可を得た上で副業が可能です。

特に注目すべき点は、報酬額が少なく営利目的で継続的・反復的でなければ、ブログやSNSでの収入も許可不要とする方向性への緩和です。これは働き方改革やキャリア自律、人材流動化の流れに対応したものでもあります。

✏️ 参考記事 ▶︎ 一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)|人事院

地方公務員:総務省の最新見解と自治体の動向

総務省は2025年6月、「地方公務員の副業・兼業促進」に向けて全国自治体へ許可基準の明確化・公表を通知しました。これにより、多くの自治体では従来より柔軟な運用が始まり、許可基準や相談環境の整備も加速しています。

今回の総務省通知では、

- 営利企業の従業員としての兼業も原則可能となること

- 利益相反がないかの確認

- 報酬水準の適正性、労働時間の上限設定

- 職員のスキル・地域事情に応じた自営兼業も積極的に認める

という新基準を自治体に示しました。

地方創生や地域活性化、自治体の人材確保など社会課題に対応するため、公務員の副業促進は重要な政策になってきています。

✏️ 参考記事 ▶︎ 令和7年6月11日 地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知|総務省

自治体の具体的な事例

- 鳥取県(2025年8月):許可基準を初めて明確化。2025年9月から運用開始予定。活動時間は「週8時間以内、月30時間以内」を目安とし、スポーツ指導や書道教室などの副業を想定。

- 神戸市(2017年度):地域貢献応援制度を導入。農業やNPO活動に従事することを許可。

- 生駒市(2017年度):地域活動副業制度を導入。夜間・週末のスポーツ指導などを容認。

- 新富町(2018年度):地域貢献兼業制度を導入。原則週8時間以内で活動を認可。

- 福井県(2019年度):地域ビジネス兼業制度を創設。公益性が高い場合に限り、月30時間以内の副業を容認。

これらの自治体は、総務省の技術的助言通知に基づき、兼業許可基準を整備しながら公務員の副業・兼業を積極的に促進している先進例として注目されています。これにより、公務員自身のスキル向上や地域社会とのつながり強化、少子高齢化など地域課題への対応が期待されています。

直近では、鳥取県で職員の副業や兼業の具体的な許可基準が新たに制定されました。働き方の自由度を高めて人材確保にもつなげる狙いで、2025年9月から基準を満たせば営利を伴う副業も許可される運用を開始するとのことです。

✏️ 参考記事 ▶︎ 鳥取県が職員の副業・兼業を促進 許可基準を明確化、人材確保めざす|朝日新聞デジタル版

公務員の副業・兼業は全面解禁はいつ?

公務員の副業・兼業については、2025年6月に制度改革の大きな転機が訪れましたが、その内容は一律に全面的な解禁というものではありません。総務省は自治体ごとに基準を整備・公表するよう技術的助言を行い、許可基準や手続きの明確化、社会貢献型の副業の容認などを促しています。

現状では、許可制度や判断基準は自治体ごとに異なり、実際の運用も段階的です。全国的に徐々に制度の整備や基準の明確化が進んでおり、今後も各自治体の対応状況や社会的課題への対応とあわせて、さらなる改革が継続すると見られます。

すなわち、「副業解禁」は明確な一線が引かれるのではなく、自治体ごとに段階的な整備と運用改善が進んでいる途中であり、今後も社会や現場のニーズに応じて徐々に制度改革が進んでいく流れとなります。

副業・兼業解禁で求められるスキルアップの重要性

公務員の副業・兼業が2025年以降に規制緩和され、より多様な働き方が可能になる中で、個人の能力向上、すなわちスキルアップの重要性がますます高まっています。

副業や兼業は単に収入を増やす手段だけでなく、新しい知識や技術の習得、実務経験の拡充、そして異なる分野での人脈形成の場として機能します。これにより、公務員自身の専門性や応用力が向上し、結果的に本業の質の向上や地域社会への貢献にもつながると期待されています。

また、変化の激しい社会環境や行政課題に対応するためには、幅広いスキルや柔軟な思考が不可欠です。副業・兼業の機会を活用して、ITスキルやマネジメント能力、コミュニケーション力といった実践的な力を磨くことが、公務員のキャリア自律や働き方改革の成功に直結します。そのため、多くの自治体や政府機関でも副業・兼業を推進すると同時に、研修や資格取得支援などスキルアップを後押しする施策を導入し、公務員のさらなる成長を支援する体制づくりを進めています。

このように、副業・兼業の解禁が進む中で、個人のスキルアップは公務員が新しい働き方を実現し、持続可能なキャリア形成を果たすための鍵となっています。

以下に現役公務員にとっても始めやすく、解禁になった場合に強みとなるスキルアップサービスを紹介します。なお一部リンクにPRを含みます。

1. ベルリッツ(Berlitz)

Berlitz が運営、英語での公的対応や海外研修に備えたい方に最適。対面・オンラインの両方に対応しており、実践的な会話力が身につきます。TOEIC対策や業務英語など、目的別のコースも充実しています。

2. GLOBIS 学び放題

![]()

株式会社グロービス![]() が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。

が提供する、政策立案やプロジェクトマネジメントに必要なビジネススキルを体系的に学べるサブスク型学習サービス。経営戦略・思考法・リーダーシップなどを網羅し、月額制でコスパも良好。1講座5〜10分で完結するため、隙間時間に最適です。

3. AI×webライティング【WILL】

![]()

WILL![]() が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。

が提供する、AIライティング未経験者でも安心して始められるオンライン完結型サービスです。広報・情報発信を担う公務員におすすめ。AIを活用して文章力や構成力を高めることができ、Web記事の作成やSNS運用などのスキル向上に役立ちます。

4. ウェブ解析士認定講座

![]()

一般社団法人ウェブ解析士協会![]() が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。

が運営、自治体DXや情報戦略を担う部署におすすめ。Webサイトのアクセス解析やデータ活用を学べる講座で、広報や政策のPDCAに役立つ知識が習得できます。オンライン対応で受講しやすく、全国の自治体でも導入実績多数。

5. パソコンスクールISA

![]()

株式会社アイエスエイ![]() が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。

が運営するパソコンスクール。ExcelやPowerPointなど、日常業務に不可欠なPCスキルを強化。個別指導とオンライン受講に対応しており、初心者でも安心。自治体との連携実績もあり、導入研修としても活用されています。

6. テックキャンプ

株式会社div が運営するプログラミング初心者からでも実践的なスキルを身につけられる総合ITスクール。HTML/CSSやRubyなどの基礎から、AI・データ分析まで幅広く学習可能です。特に「公務員から民間へのキャリア転換」や「副業スキル獲得」を目指す方におすすめ。通学・オンラインの両方に対応しており、専属メンターのサポートも手厚いため、途中で挫折しにくいのが特徴。

7. キャリアコンサルタント養成講習

![]()

一般社団法人地域連携プラットフォーム![]() が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。

が提供する国家資格のキャリアコンサルタントの育成講座です。教育・福祉・雇用などの領域で住民支援に携わる職員にもおすすめ。取得することで相談支援能力が向上し、組織内外でのキャリア支援活動にも役立ちます。

8. アガルート

株式会社アガルート が運営。司法試験・行政書士・宅建士・社労士・土地家屋調査士・簿記・公務員など、法律から福祉・会計・語学まで 幅広い資格講座 をオンラインで提供しています。効率重視で設計された 最小限の講座体系+図解中心のフルカラーテキストにより、短時間で合格レベルの知識が身につきます。

講義は 10分前後の短い動画、倍速再生・音声DL可 でスキマ時間活用に最適。質問・添削対応や 合格お祝い金・全額返金制度 もあり、学習のモチベーション維持に役立ちます。

編集部からのひとこと

これらのサービスはいずれも、自治体によっては「自己啓発支援制度」や「研修補助金制度」の対象となる場合があります。費用補助が受けられる可能性があるため、所属部署に確認してみることをおすすめします。

また、スキルアップを本気で進めたいなら、1つのサービスだけに絞らず、複数の講座やプラットフォームに登録するのがおすすめです。

特に忙しい公務員の方にとっては、「自分に合った学び方」を見つけることが継続のカギとなります。

スキルアップは、「やる気がある時に環境を整えること」が最も大切です。

まずは気になるサービスを2~3つピックアップして、無料体験やカウンセリングを受けてみることから始めましょう。

まとめ

公務員の副業・兼業制度は、これまでの原則禁止から2025年にかけて大きく変わりつつあります。長年の厳しい制限のなかでも、自治体単位での地域貢献型副業の許可拡大や、国家公務員の副業に関する新たな運用ルールの整備が着実に進んできました。2025年6月の総務省通知により、地方公務員の副業・兼業は一定の条件のもと許可制で容認される形となり、これを契機に多くの自治体で基準の明確化や手続きの簡素化が進んでいます。

これに伴い、公務員の多様なキャリア形成やスキルアップ、そして地域課題解決に資する働き方改革の推進が期待されています。今後も社会の変化や現場のニーズに応じて、副業・兼業の制度改革は段階的かつ継続的に進んでいくでしょう。

公務員の皆さんが自身の能力を高め、多様な経験を積むことが、より良い公共サービスの提供と地域社会の発展につながる未来を築くことになります。